長期優良住宅とは、日本における住宅の品質基準の一つで、長期優良住宅建築等計画を作成し所管行政庁に申請し認定されると、税金優遇が受けられたり、住宅ローンの金利が下げられたりとメリットを享受できます。本記事では、長期優良住宅の認定基準やメリットとデメリットについて解説します。

長期優良住宅とは

長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。

新築住宅の認定は平成21年6月4日から、既存住宅を増築・改築する場合の認定は平成28年4月1日から、増築・改築しない場合の認定はR4年10月1日から、それぞれ開始しています。

国土交通省のホームページに「長期優良住宅のページ」が設けられていますので、最新情報を確認してみてください。

出典:国土交通省 長期優良住宅のページ

(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html)

長期優良住宅の認定基準

富山県の長期優良住宅の認定基準

| 性能項目等 | 新築の認定基準の概要 | 増改築の認定基準の概要 |

| 1.構造躯体等の 劣化対策 | 劣化対策等級(構造躯体等)の等級3の基準に適合し、かつ構造の種類に応じた基準に適合すること。 | 劣化対策等級(構造躯体等)の等級3の基準に適合し、かつ構造の種類に応じた基準に適合すること。 |

| 2.耐震性 | 以下のいずれか ・耐震等級(倒壊等防止)等級2の基準(階数が2以下の木造建築物等で壁量計算による場合は等級3)に適合すること。 ・耐震等級(倒壊等防止)等級1の基準に適合し、かつ安全限界時の層間変形を1/100(木造の場合1/40)以下とすること。 ・耐震等級(倒壊等防止)等級1の基準に適合し、かつ張り間方向及びけた行方向について所定の基準に適合すること。(RC造等に限る) ・住宅品確法に定める免震建築物であること。 | 以下のいずれか ・耐震等級(倒壊等防止)等級1の基準に適合すること。 ・住宅品確法に定める免震建築物であること。 |

| 3.可変性 (共同住宅と長屋のみ) | ・躯体天井高さ2,650mm以上 | ・躯体天井高さ2,650mm以上 又は ・居室天井高さ2,400mm以上 |

| 4.維持管理・更新 の容易性 | 原則として、以下の基準に適合すること。 ・維持管理対策等級(専用配管)の等級3 ・維持管理対策等級(共用配管)の等級3 ・更新対策(共用排水管)の等級3 | 原則として、以下の基準に適合すること。 ・維持管理対策等級(専用配管)の等級3 ・維持管理対策等級(共用配管)の等級3 ・更新対策(共用排水管)の等級3 |

| 5.高齢者等対策 (共同住宅等のみ) | 原則として、高齢者等配慮対策等級(共用部分)の等級3の基準に適合すること。 ※一部の基準を除く | 原則として、高齢者等配慮対策等級(共用部分)の等級3の基準に適合すること。 ※一部の基準を除く |

| 6.省エネルギー 対策 | 断熱等性能等級の等級5の基準に適合し、かつ一次エネルギー消費量等級の等級6の基準に適合すること。 | 断熱等性能等級の等級4の基準に適合すること。 又は 断熱等性能等級の等級3の基準に適合し、かつ一次エネルギー消費量等級の等級4の基準に適合すること。 |

| 7.住宅の規模 | 住戸の少なくとも1の階の床面積(階段部分の面積を除く)が40㎡以上かつ次の基準を満たすこと。 ・一戸建ての住宅の場合、床面積の合計が75㎡以上であること。 ・共同住宅等の場合、一戸の床面積の合計が40㎡以上であること。 | |

| 8.居住環境 | ・申請に係る住宅が都市計画法に規定する地区計画等、景観法に規定する景観計画の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。 ・申請に係る住宅が、原則として都市計画法に規定する促進区域、都市計画施設の区域、市街地開発事業の区域、市街地開発事業等予定区域にないこと。 | |

| 9.災害配慮 | 申請に係る住宅が、原則として災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域にないこと。 | |

| 10.維持保全計画 | 少なくとも10年ごとに点検を実施することなど。 | |

※詳しくは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、同施行規則、国土交通省告示(長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準)、富山県長期優良住宅建築等計画等認定基準をご確認ください。

※富山市、高岡市など他の所管行政庁では認定基準が異なる場合があります。

出典:富山県(https://www.pref.toyama.jp/1507/kurashi/seikatsu/sumai/kj00008070/index.html)

長期優良住宅制度の主な改正

| 平成21年6月施行 | 〇制度創設(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」施行) |

| 平成22年6月施行 | 〇申請書の様式自由化、着工時期に関する運用の弾⼒化等(省令改正) ①申請書の記載内容について法令で定める必要事項の全てが記載されている場合、別の書面を使用可能に ②申請を着工前にしている場合、認定前に着工可能に(従前は認定後着工のみ可能) ③申請時の提出資料について審査の実情に応じて、書類省略可能に |

| 平成24年4月施行 | ●共用配管に関する基準の緩和 (告示改正)共同住宅の共用配管について、パイプスペースが「区画された竪穴」である必要がなくなる |

| 平成27年4月施行 | ●省エネルギー性の基準改正(品確法の省令、告示改正) 住宅性能表示制度の「省エネルギー対策等級」に代わり、「断熱等性能等級」「一次エネルギー消費量等級」が設定されたことを受け、長期優良住宅の基準では「断熱等性能等級」を準用することに(※H11基準からH25基準に変更) |

| 平成28年4月施行 | 〇増改築認定の創設(省令、告示改正) |

| 令和4年2月施行 | 令和3年長期優良住宅法改正関係(法律、省令、告示改正) 〇分譲マンションにおける住棟認定の導入 〇住宅性能評価との一体審査の導入 ●災害配慮に配慮する基準を追加 |

| 令和4年10月施行 | 令和3年長期優良住宅法改正関係(法律、省令、告示改正)等 ●増改築を伴わない既存住宅を認定対象に追加 ●省エネ基準をZEH水準に引き上げ ●省エネ基準の引き上げに伴い、壁量基準を暫定的に見直し(等級2→等級3) ●共同住宅等における認定基準の合理化 |

凡例 〇:制度・運用の改正、●:基準の改正

直近では建築基準法令の改正に伴い見直し、令和7年4月に施工され、主な改正は3つです。

①建築確認・検査の規模等の見直し(4号特例の縮小)

木造住宅を建築士が設計を行う場合に、構造関係規定等の審査が省略される4号特例の制度ですが、省エネ化の促進と住宅の倒壊を防ぐため特例の規模が縮小されます。

建築物の分類が変わること、対象となる審査項目が増える、構造関係・省エネ関連の図書等の提出図書が増える、などが変更されました。

②木造建築物の壁量基準等の見直し

「軽い屋根」「重い屋根」の区分による必要な壁量を算定する基準は廃止され、木造建築物の地震力に関する必要な壁量を算定する基準となります。柱の小径に関しても新たな計算式が適用され、必要な柱の小径を算定することになりました。

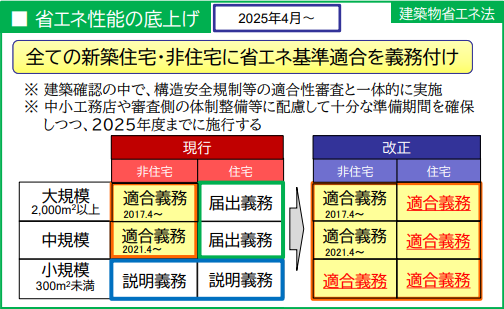

③省エネ基準適合義務制度の改正(省エネ基準の適合義務化)

令和7年4月以降に着工する住宅は、省エネ基準適合が義務付けとなりました。

長期優良住宅とZEH住宅との違い

長期優良住宅と並んでよく見かける言葉に「ZEH住宅」という言葉があります。

どちらも住宅の品質基準ですが、どう違うのでしょうか?

省エネ性能や耐震性能など幅広い基準を満たした、長く快適に暮らせる住宅が長期優良住宅です。それに対し、省エネ性能に特化した住宅のことをZEH住宅といいます。簡単にいうと、長期優良住宅が”良好な状態で長く住める家”、ZEH住宅が”省エネ性能が高い家”です。

ZEHは、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、経済産業省からは、2020年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上で、2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指す、というロードマップが公表されています。

ZEH住宅は、「戸建住宅において、屋根や壁などの住宅の内部と外部を隔てる境界部分の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギー等により年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの住宅」と定義されています。

それぞれ認定基準や、それによって受けられる優遇措置が異なるため、それぞれの内容を把握しておきましょう。

長期優良住宅の8つのメリット

メリットとしては、何より、住宅ローン減税をはじめとする、各種税金が軽減される点です。国土交通省ホームページの『認定長期優良住宅に関する特例措置』には以下のように記されています。

≪ 適用期限 所得税:(ローン減税)令和7年12月31日 (投資型減税)令和5年12月31日≫

≪ 適用期限 登録免許税、不動産取得税、固定資産税:令和6年3月31日≫

引用:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000022.html

ここからは一番気になる、長期優良住宅のメリットについて解説します。

メリットを知れば、今なぜ長期優良住宅が注目されているのかがわかるでしょう。

住宅ローン控除の控除限度額拡大

住宅ローン控除の控除額上限が、一般住宅は21万円なのに対し、長期優良住宅は35万円となっています。また、住宅ローン控除は、年末時点のローン残高の0.7%もしくは35万円という設定があるため、一般住宅の控除限度額は273万円です。しかし、長期優良住宅は控除限度額が455万円まで拡大されます。

登録免許税の税率引き下げ

不動産を購入する際には、所有権登記(新築等の保存登記・中古等の移転登記)のための登録免許税がかかります。長期優良住宅では、一般住宅より低い税率が適用されます。

| 一般住宅 | 長期優良住宅 | |

| 保存登記 | 0.15% | 0.1% |

| 移転登記 | 0.3% | 0.2% |

不動産取得税の控除額拡大

不動産取得税とは、不動産を取得した際にかかる税金で、「不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%」の計算式から決まります。一般住宅では1,200万円の控除ですが、長期優良住宅の控除額は1,300万円に拡大されます。

固定資産税の減税期間延長

不動産を所有しているとかかる固定資産税は、毎年納めなければなりません。住宅を新築で建てた場合、税金が軽減される減税期間があります。一般住宅では3年間のあいだ1/2になりますが、長期優良住宅であれば5年間に延長されます。

低金利で住宅ローンが借りられる

住宅ローンフラット35では、長期優良住宅など性能の高い住宅を購入する際に、金利を一定期間引き下げる「フラット35S」があります。金利を0.25%引き下げられ、期間は借入当初から5年間もしくは10年間です。

地震保険料の割引

地震保険は、耐震等級によって保険料が決まります。高い耐震等級になるほど保険料の割引率も高くなるため、耐震等級の高い長期優良住宅は保険料が安くなります。

補助金申請の対象になる

長期優良住宅にすることで、受けられる補助金があります。時期や条件があるので、気になる方は最新の住宅省エネキャンペーンを確認しましょう。

住宅省エネキャンペーン2025:https://jutaku-shoene2025.mlit.go.jp

投資型減税を受けられる

投資型減税は、住宅ローンを使わずに自己資金で住宅を購入した際に利用できる制度です。長期優良住宅を建てる際にかかった「掛かり増し費用」の10%を所得税から控除できます。控除限度額は650万円なので、最大で65万円の控除です。住宅ローン控除とは異なり、投資型減税は1回のみです。

長期優良住宅のデメリット

メリットに比べると、デメリットが少ない長期優良住宅ですが、デメリットについてもあわせて把握しておきましょう。長期優良住宅のデメリットとしては次の点が挙げられます。

建築費用が高くなる場合もある

長期優良住宅の高い品質基準を満たすために一般的な住宅に比べて建築費用が高くなる場合があります。断熱材や設備の選定、耐震性能の向上などにかかる費用が増加する可能性があります。

建築プロセスの制約が発生する

長期優良住宅の基準を満たすためには、特定の設計や建築手法が必要となる場合があります。これにより、建築プロセスや設計に制約が課され、自由度が低くなる可能性があります。

時間と手間のコストがかかる

長期優良住宅の認定には、特定の手続きや審査が必要です。また、基準を満たすためには計画段階から細かな詳細設計や施工管理が必要となります。これにより、建築プロセスが複雑化し、時間と手間がかかる場合があります。

長期優良住宅の申請方法

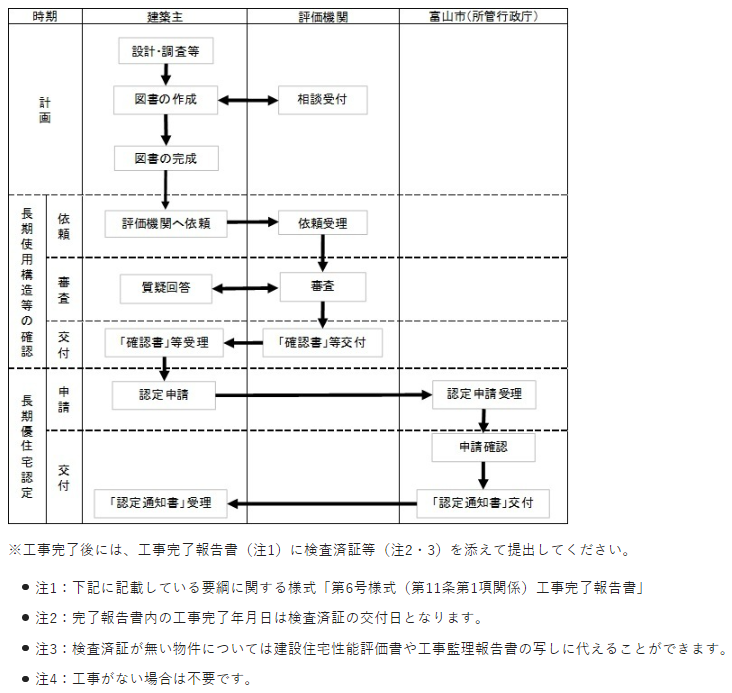

長期優良住宅の申請は建築主自身が行いますが、長期優良住宅の申請手続きには多くの書類が必要です。そのため、施工会社などのサポートを受けながら「認定申請書」「設計内容説明書」「配置図」「各種図面」「各種計算書」などを用意します。

長期優良住宅の建築や申請などの手続きをスムーズに進めていくために、正式な申請の前に事前相談を受けてくれる機関もあります。事前相談をすればより安心して進められるでしょう。

認定申請の流れ

長期優良住宅も選択肢の一つとして検討しよう

長期優良住宅を建てるには、守るべき基準が多く、一般の住宅に比べると時間と金銭面のコストがかかりますが、節税の観点からすると、優遇される項目が多く、メリットの方が上回ると言えるのではないでしょうか。

”人生100年時代”とも言われている現代です。これから戸建てを建てようとお考えの方は、ぜひ「長期優良住宅」を検討してみてください。