地震による火災は、過去の災害でも多く発生し、大きな被害が出ています。今回は、地震火災を防ぐためにできる事前の備えや、万が一火災が発生した時に取るべき行動を紹介します。

地震による火災について

2024年元日に発生した能登半島地震では、石川県輪島市の朝市通りで大規模火災が発生しました。およそ240棟が焼け、5万平方メートル近くが焼失し、多くの住民が命を落としました。

延焼した原因のひとつが古い木造住宅のが密集していたことです。倒壊した建物や家財が燃えやすい状態にありました。富山市消防局によると、富山市内でも住宅が密集しているところが複数あることから、消防では対応を検討しているということです。

また、国土交通省と総務省消防庁が共同で行った調査では、輪島市の大規模火災は、火災の原因の特定には至らなかったものの、地震による「電気に起因した火災」が発生した可能性があるということです。

電気火災は、地震の揺れにともなう電気機器からの出火や、停電が復旧した時に起きる火災で、過去にも多く発生しています。東日本大震災では、原因が特定された火災のうち、過半数以上が電気関係の出火でした。

地震による火災はなぜ発生するのか

揺れにともない発生する火災

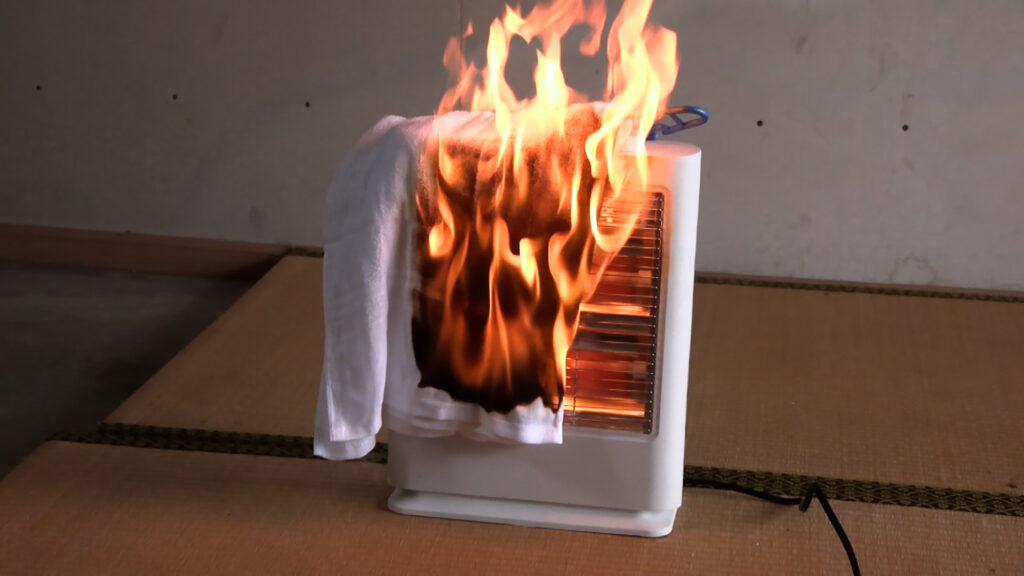

地震による火災は揺れに伴い発生するものがあります。代表的なものとしては、仏壇の上にろうそくが倒れてしまって可燃物に接触したり、電気ストーブの上に干している洗濯物が被ってしまい引火したりといったものです。

地震のあとに発生する通電火災

地震発生後、特に気を付けたいのが、停電から電気が復旧したときに起きる「通電火災」。電気が再開するなかで、電気器具の電源が入り燃えやすいものに引火したり、損傷した配線から出火したりする火災です。

例えば、電気ストーブ使用中、電気ストーブの電源コードが、例えば地震のときに重量物が倒れてきて、電気コードを押しつぶすようなことがあると、線が傷ついたり、その被覆が傷ついたりします。傷ついた配線同士が触れ合うと、ショートが発生して、その熱によって周りの燃えやすいものに火がついてしまうというようなことが挙げられます。

配線がショートするとどうなるのか、富山市消防局で実験した様子はこちら↓

防災スイッチON!とやま「地震による火災から命を守る」2025年3月22日〜放送分より

通電火災を防ぐ3つのポイント

①使用しない電化製品のプラグを抜いておく

日常的に使用していない電化製品のプラグをこまめに抜いておく習慣をつけましょう。

②地震が起きたら電化製品の電源を切る

地震が起きた直後の場合は、自分の身の安全を確保してから、使用している電化製品の電源を切りましょう。また、避難で家を出ていく前に、家のブレーカーを切っておくことも大切です。

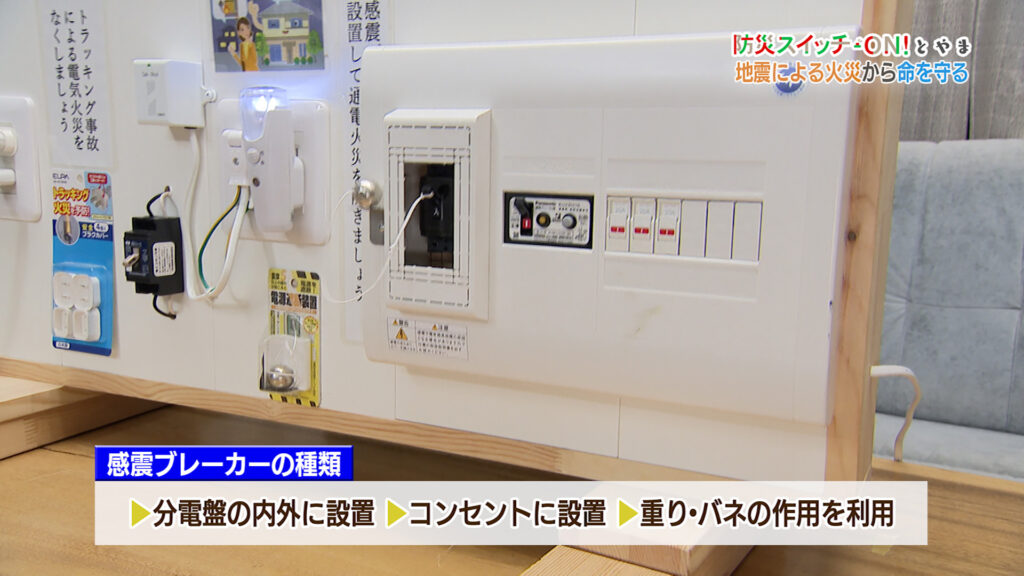

③感電ブレーカーを設置する

ショートや通電などによる電気火災を防ぐ有効な手段のひとつが、「感震ブレーカー」の設置です。この装置は、震度5強相当の地震を感知すると自動的に電気を遮断します。分電盤の中や外に取り付けるものや、コンセントに差し込んで使うもの、重りやばねの作用を利用する簡易的なものなどさまざまな種類があります。

感震ブレーカーを設置する場合、急に電気が止まっても困らないよう、停電対策も合わせて行いましょう。暗い時間帯の避難に備えて、懐中電灯などを用意したり、医療用機器を使用している場合はバッテリーを備えたりしてください。

火災が発生したら取るべき行動

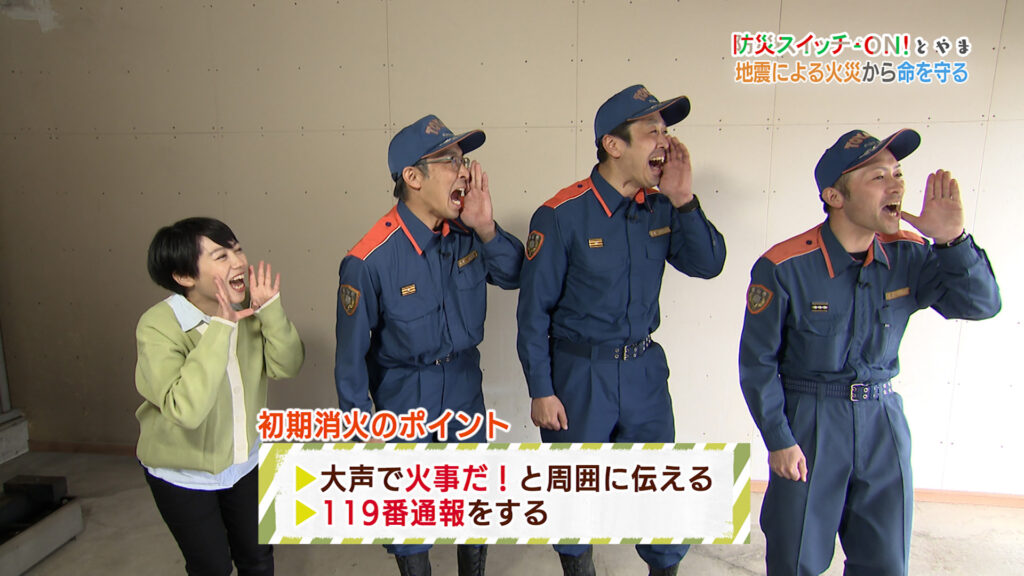

①周囲に知らせる

万が一火災が発生したら、火事が起きていることを周囲に伝えます。大きな声で、「火事だ!火事だ!」と叫びましょう。それから、落ち着いて119番通報をします。

②消火器を使う

火の手が上がると、焦って水をかけたくなりますが、電気火災の場合は水で感電することもあるので、消火器を使用しましょう。家庭用の消火器はホームセンターでも購入することができます。

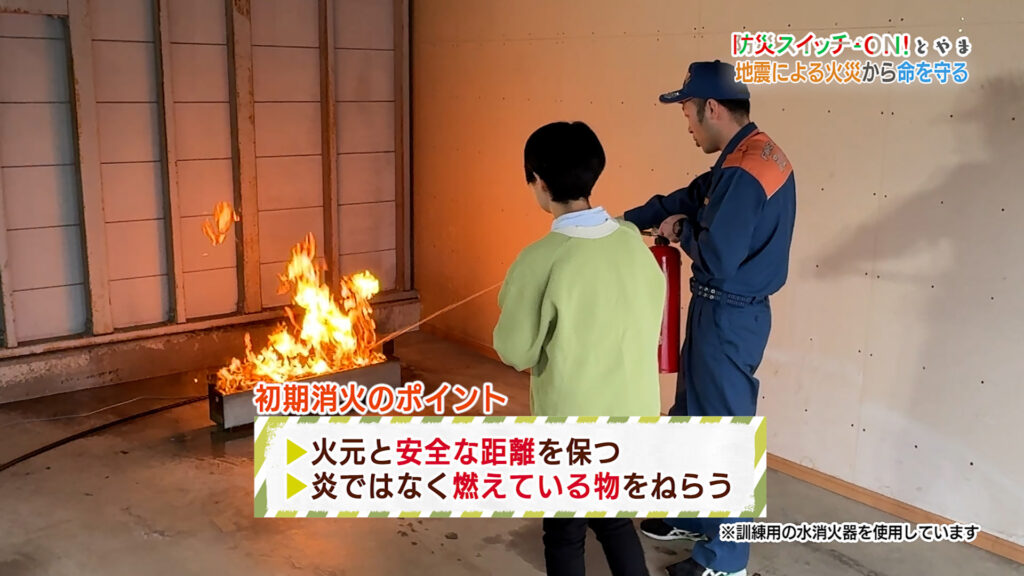

消火器の使い方は、安全ピンを抜き、ノズルを火元に向け、レバーを握ります。火元から自分が安全だと思う距離をとりつつ、消火器を噴射し、少しずつ近づいていきます。炎の上の方ではなく、燃えているものを狙うのがポイントです。

消火器から出る粉を全体的に被せて、酸素と空気の供給を断ちます。

③消火器がなかったときの代用品

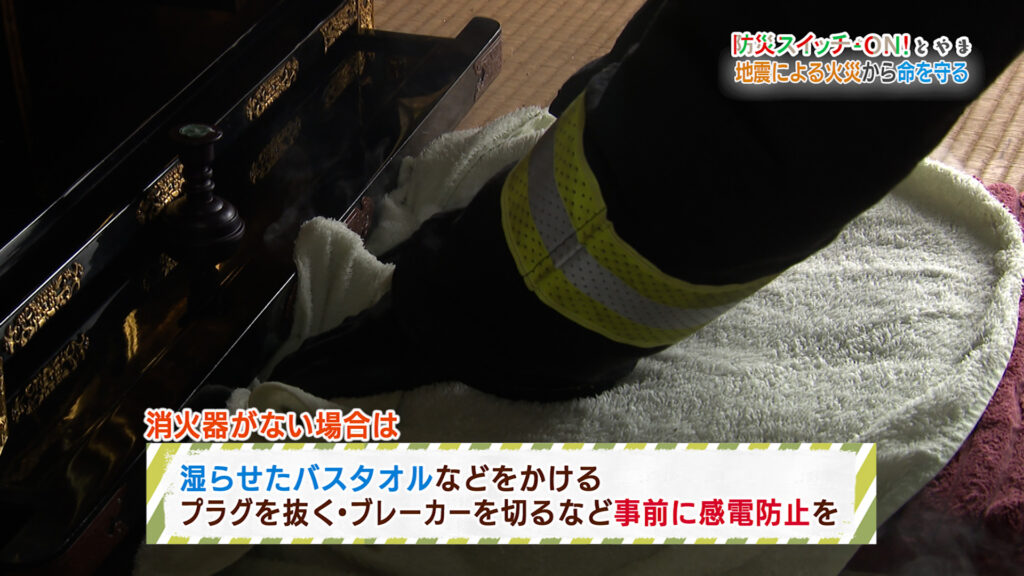

もしも消火器がない場合、湿らせたバスタオルをかけることも有効な消火方法です。電気火災では感電を防ぐため、プラグを抜くかブレーカーを切ったうえで行ってください。

地震による火災から身の安全を確保しよう

一般的に初期消火ができる火の大きさの目安は、火が天井に回るまでとされています。もしも天井に火が回ったら、身の安全を第一に考えて、すぐに避難するようにしてください。

また、地震による火災となると、揺れによる被害が大きかった場合、火災が発生してもすぐに初期消火が難しい状況もあります。例えば、地震で建物に強いダメージがあり、崩れそうという場合は、身の安全を最優先に考えて、初期消火を考えるよりも、まずは外に避難するという行動をとってください。その際は、近隣の人たちにも火災が発生していることを伝えながら避難をしましょう。地震だけに限りませんが、火災を起こさないというのが何よりも大事なことです。

火を使っている場合は火の元を離れない、電化製品は取扱説明書に習って正しく取り扱う、不要な電化製品のプラグは抜いておくなど、日常から火災予防のための備えをしておきましょう。地震による火災から命をまもるために、事前にできる備えをできることから実践し、起きた時の対処法を覚えておきたいですね。