地震や集中豪雨などの自然災害は、全国で毎年のように起きています。

子どものいる家庭では、日ごろから、どんな備えをすればよいのでしょうか。家族がいつも一緒にいるとは限りません。

もしも子どもと離れている時に地震が発生したら?子どもたちと一緒に防災について考えてみませんか?

今回は、地震が発生した時に取るべき行動や、事前の備えに役立つ情報を防災士の鈴木佑実が紹介します。

子どもが1人の時に地震が起きた場合にとるべき行動

連絡手段を決めておく

地震や大雨などの災害時にどのように家族と連絡を取り合うか決めていますか?アクセス集中による通信規制で一般電話などがつながらなくなることも考えられます。

- 日頃から避難先や安全な集合場所を確認しておく。

- 避難する前に玄関にメモを残す。

- 災害時に子どもの迎えをどうするか。

- 保育園・幼稚園や学校の子どもの引き渡しルールの確認。

などを普段から確認しておくことをおすすめします。

災害用伝言ダイヤル「171」を活用する

災害時に連絡を取り合う手段として、「災害用伝言ダイヤル171」を活用する方法があります。

地震などの大規模な災害が起きたときに、安否確認の通話が増加し、被災地への電話がつながりにくい状況になることがあるため、 NTT東日本とNTT西日本では「災害用伝言ダイヤル」のサービスを提供しています。

これは、大規模な災害が起きた時だけ使えるサービスで、 固定電話や携帯電話から局番なしの「171」番に電話しメッセージを登録したり、 安否を確認したい相手のメッセージを聞いたりすることができます。

171を体験してみよう

日ごろから使い方を確認し災害時に役立ててもらおうと、利用体験日が設けられています。

体験できる日は、毎月1日、15日の午前0時から深夜0時まで。

正月三が日や8月30日から9月5日までの「防災週間」、1月15日から1月21日までの「防災とボランティア週間」も体験することができます。

災害用伝言ダイヤル(171)

https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/

災害時に家族や親せき、友人同士でどのように連絡を取り合うのかを日ごろから話し合っておきましょう。

屋内にいる場合

地震の揺れで倒れてくるものから身を守りましょう。大きな家具から離れたテーブルや丈夫な机の下に潜り、頭をしっかり守りましょう。

子どもに教えたいのは、ダンゴムシのポーズ。首の後ろや頭を手で守り、ダンゴムシのように丸くなります。

また、火を使用している場合は、揺れが収まったら火を消してください。避難経路を確保するため、近くの扉は開けておくのもポイントです。

屋外にいる場合

ブロック塀や看板、ガラスなど屋外には危険なものがいっぱいです。

地震の揺れで倒れたり落下したりするものから離れ、カバンなどで頭を守るようにしましょう。エレベーターに乗っている場合は、すべての階のボタンを押してください。閉じ込められることを防げる可能性があります。

しないでと伝えておきたいNG行為5つ

慌てて外に飛び出す

地震で揺れている最中、外に飛び出すと、頭上から落ちてくるものに当たったり、走行中の車と接触したりと、思わぬケガにつながります。まずは自分の身を守ることを優先させましょう

海や川を見に行く

地震の場合、津波の可能性があります。海や河口付近からはすぐに離れるようにしましょう。

津波は川を遡上することがあります。川にも近づかないようにしましょう。

火をつける

大地震だとガス漏れが起きている場合も考えられます。暗い時間帯で状況確認のためにライターやろうそくで明かりをとるのはやめましょう。揺れが収まったら火の始末も忘れずに。

裸足で歩く

家の中は、地震で落ちてきたものや割れたガラスなどでケガをする場合があります。スリッパや靴を履いて行動しましょう。

エレベーターに乗る

エレベーターは電気で動いているため、避難時に使用すると中に閉じ込められてしまう可能性があります。そのため、地震で避難する際は階段を使いましょう。

子どもの防災・地震に必要な備え3つ

耐震チェックと家具の固定

過去の地震でも圧死が多く、例えば、阪神淡路大震災の場合、亡くなった人の約8割が建物の倒壊や家具転倒による圧迫死でした。2024年1月の能登半島地震でも古い家屋の倒壊が目立ち、下敷きになって亡くなる方が多くいました。

まず、命を守る備えとして家の耐震を確認し、必要があれば耐震補強の工事を行ってください。

特に、1981年以前の旧耐震基準で建てられたものは屋根が重く、筋交いなどが少ないつくりで、耐震性が不十分とされています。

富山県では県と市町村による耐震の助成制度もあります。国土交通省によりますと、富山県の住宅の耐震化率は、80%(平成30年度)と、全国平均を下回ります。

出典)

国土交通省 住宅の耐震化率

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001726319.pdf

県では、市町村と連携して木造住宅の耐震診断、耐震改修工事に対する支援制度を設けています。1戸あたりの補助上限額を100万円、部分的な改修や簡易的な改修も補助対象とするなどして、住宅の耐震化の一層の促進を図っています。ぜひ、公的制度の活用も検討して備えるようにしてください。

参考)

富山県/木造住宅の耐震診断・耐震改修の支援制度https://www.pref.toyama.jp/1507/bousaianzen/bousai/jishin/kj00002134/kj00002134-001-01.html

耐震補強がどうしても難しい場合は、耐震シェルターを導入する方法もあります。

それでも難しい場合は、例えば寝室を2階にし、倒れやすいものを置かないなど、寝室だけでも安全ゾーンにしておきましょう。

それから、家具の固定もしておきましょう。 器具の効果は、「L字金具」が最も高いとされています。ただ、賃貸などで壁を傷つけるのが難しい場合は、天井と家具のすき間を支えるつっぱり棒のような「ポール式器具」と、家具の底面に敷くタイプの「ストッパー式器具」などを組み合わせて設置すれば、強度を高めることができるといわれています。

また、家具の配置を変えるだけでも、リスクが軽減できることがあります。

例えば、寝ているところに家具が倒れてこないように家具の向きや位置を変える、廊下や部屋の出入り口付近など避難の妨げになるような場所や火気の周辺には大型家電や家具を置かないなどです。

揺れにより引き出しや扉が開いて、中身が飛び出してこないように「飛び出し防止器具」を取り付けるのもいいですね。事前の備えとして子どもが安心して安全に過ごすことができる部屋づくりを目指しましょう。

防災グッズの用意

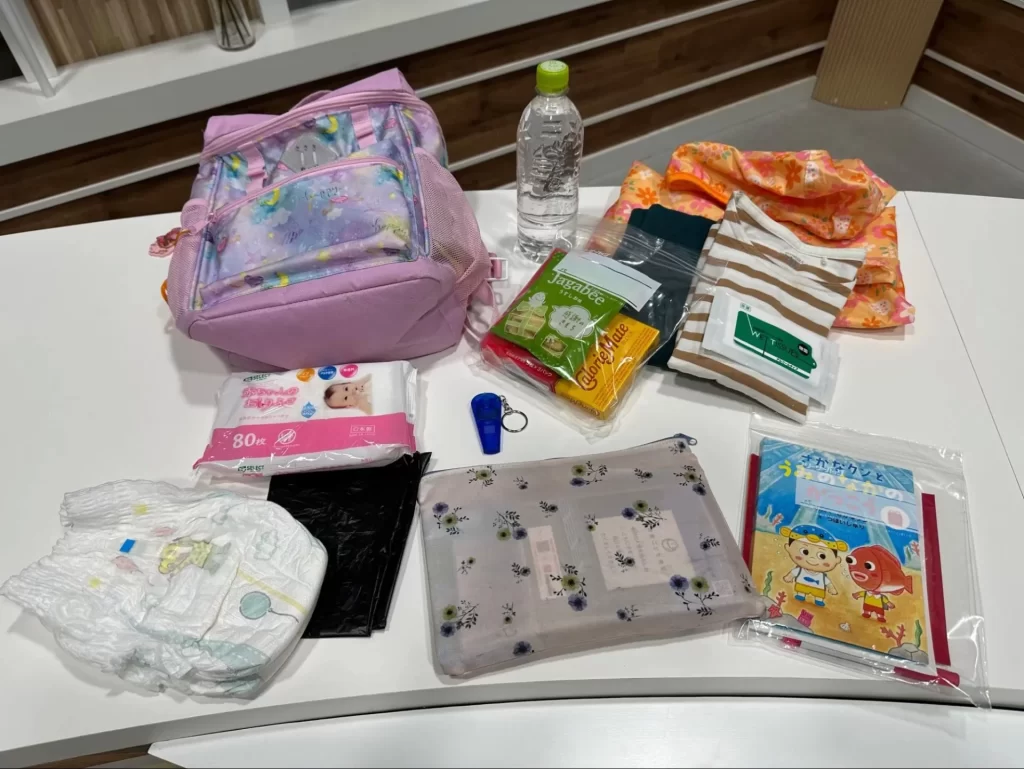

子ども用の非常用持ち出し品として防災リュックを備えておきましょう。

学校などで配布されるヘルメットがあれば、それも被れるようにすぐ取り出せるところに保管しておくことも大切です。子どもの年齢や発達状況、アレルギーや基礎疾患の有無などによって準備するものも異なります。

中学生以上であれば大人と同じ備えでよいでしょう。そこで、赤ちゃんから小学生までの非常用持ち出し品として代表的なものをまとめてみました。

赤ちゃんのいるご家庭

乳幼児の持ち出し品は保護者が用意します。普段のおでかけバッグを避難バッグとしても使えるようにして、備えておきましょう。

- 紙おむつ

- おしりふき

- 着替え

- 液体ミルク

- 離乳食やおやつ

- 使い捨て哺乳瓶

- 保険証・母子手帳(コピー)

- ごみ袋

- 衛生用品

- 抱っこひも

- ブランケット

- ホイッスル

- 使い慣れたおもちゃ など

詳しくは、「赤ちゃんと家族のための災害に備えるチェックリスト」をご覧ください。https://ctt.ne.jp/comichan/images/b0848d528c465afd36629739e0569a3955f0c57c.jpg

幼児のいるご家庭

- 着替え

- 食べ物や飲み物

- おやつ

- おもちゃや遊び道具

- おうちの人の連絡先がわかるもの

- 保険証・母子手帳のコピー

- ゴミ袋

- 衛生用品

- ホイッスル など

このうち、おもちゃや遊び道具は避難先で使う可能性があるので、音が出ないものがおすすめです。

ぬいぐるみやシール、らくがき帳、小さめの絵本など普段から遊んでいるものを備えると心も落ち着くのではないでしょうか。

小学生のいるご家庭

- 着替え

- 食べ物や飲み物

- おやつ

- 懐中電灯

- 本や勉強道具

- 遊び道具

- 保険証のコピー

- ゴミ袋

- 衛生用品

- ホイッスル

- 現金 など

小学生になったら、いざというときどのような備えが必要か一緒に考えながら準備するとよいでしょう。ポイントは「これがないと困る」というのを入れることです。女の子の場合は、生理用品も入れておきましょう。

非常食や水などは、定期的に賞味期限を見直しましょう。日常的に使っているものをリュックなどに入れておき、見直しの際に消費していく「ローリングストック」の方法がおすすめです。懐中電灯の電池が切れて「いざという時に使えない」という事態を避けるために備えているものの定期的なチェックが重要です。

避難場所・避難経路の確認

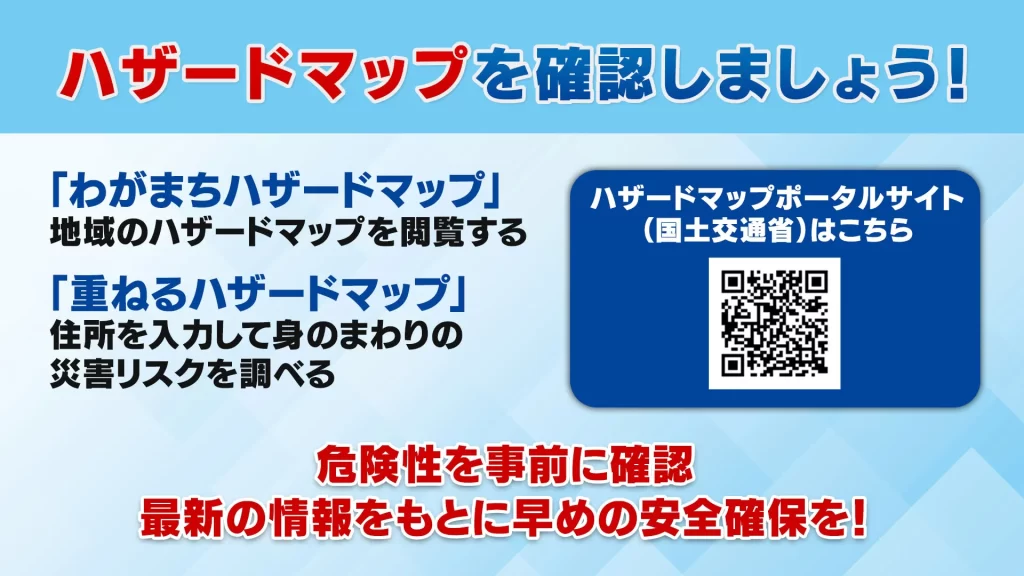

備えの基本となるのがハザードマップの確認です。

自宅、学校、よく遊ぶところ、習い事の場所など子どもたちの行動範囲にはどんな災害リスクがあるでしょうか。

ハザードマップでは水害や津波、土砂災害など災害の種類ごとにあり、浸水や土砂災害などの危険性がどのくらいあるのかを確認できます。

自治体から配られているハザードマップで確認してみてもよいですし、ウェブサイトからも閲覧することができます。おすすめのサイトは国土交通省のハザードマップポータルサイト「重ねるハザードマップ」です。

国土交通省のハザードマップポータルサイト

https://disaportal.gsi.go.jp/

「重ねるハザードマップ」では住所を入力すると、地図上で浸水や土砂災害などの危険性がある場所を確認することができます。避難場所は、災害の種類ごとに適している場合と適していない場合があるので注意が必要です。

例えば、富山市中心部の富山城址公園で子どもたちが遊んでいたとしましょう。

城址公園は「地震・大規模火災」には適した避難場所ですが、「洪水害」には適していません。洪水害の場合は、富山県民会館の2階以上が最寄りの避難場所となるのです。

また、避難経路は複数考えておいた方が安心です。日頃から避難経路に危ないところはないかなどを考えながら、近所を散歩してみるのもよいかもしれません。

事前に避難経路を考えておいても、いざという時に水平移動が難しくなる場合も考えられます。その場合は、頑丈な建物の上の階に移動する「垂直避難」も選択肢だということも子どもに伝えておくとよいですね。

子どもは特に心のケアが必要

突然の自然災害で大切な人や家財を失うなどの体験をされると、心と体には様々な変化が起こります。

「眠れない」「イライラする」「誰とも話す気になれない」「不安が強い」「あの時の光景が繰り返し浮かぶ」「体調がすぐれない」などの症状が現れることがあり、子どもの場合はこれに加えて、「大人にしがみつく」「よく泣く」「お漏らしをする」などが見られることがあります。

これらの症状は時間の経過とともに自然に回復していくといわれていますが、心配や不安を一人で抱えずに、周りの人と話したり、お互いに声を掛けあったりすることが大切です。症状が長引く場合は、ひとりで抱え込まずに、各種相談窓口や医療機関にご相談ください。

子どもの心を支えるポイント

子どもの心を支えるポイントとしては次のようなことがあげられます。

- できるだけ、普段の日課や慣れていることを大切にする。

- からだを動かすことや遊びの時間を大切にする。

- 普段よりも多めに子どもとのふれあいや話を聞く時間をもつ。

- 子どもにわかる方法で、わからないことも含めて、今起きていることを共有する。

- 日常のなかで子どもが自分で選べる機会を作る。

- 子どもが頑張りすぎていないか、休めているか配慮する。

- 辛い記憶を呼び起こすようなニュース・映像から離れる時間をつくる。

また、心理や精神保健の専門家でなくても、誰もが使える、子どものこころの応急手当について、セーブ・ザ・チルドレンが紹介しています。

セーブ・ザ・チルドレン

https://www.savechildren.or.jp/lp/pfa/

子どもと一緒に家や備えをチェックすることが大事!

いかがでしたでしょうか。災害が頻発する昨今、自分の命を自分で守るためには、家庭での防災教育がなくてはならない時代になってきました。小さいときから子どもと防災について考え、一緒に家の備えを確認することが大切です。