高齢者の避難が特に困難なケースと対応策

高齢者の避難が特に困難であるケースについて紹介します。ケース別の対応策も合わせて紹介しているため、参考にしてみてください。

介助が必要な場合

要介護認定を受けた高齢者は、普段から家族や介護サービスの介助を受けているケースが多く、介護施設で暮らしている高齢者も多いでしょう。そのため、災害時の避難も周囲のサポートがスムーズに行われる傾向があります。

しかし、要支援や介護度が低い高齢者は、在宅で生活している場合がほとんどで、サポートが限定的になりやすく避難の準備や移動に不安が生じます。

そのため、日ごろからケアマネージャーと連携を取り、災害時の支援体制や連絡方法を確認しておくことが重要です。ケアマネージャーは状況に応じて民生委員との調整役を担うなど、介護支援につながる橋渡しをしてくれます。

一人暮らし・配偶者と二人暮らしである場合

高齢者の一人暮らしや、配偶者と二人暮らしである場合など、高齢者のみの世帯では、災害時の対応が遅れやすくなります。特に一人暮らしの場合、安否確認や避難のタイミングを逃してしまうリスクが高いため、事前の備えが欠かせません。

家族がすぐに駆けつけられないことも想定し、電源を必要としない安否確認グッズや、Wi-Fi環境がなくても使える見守りカメラなどを活用すると安心です。

連絡先や必要な情報を紙に書いて室内の目につく場所に貼っておくことで、非常時にも落ち着いて対応しやすくなります。普段から家族や関係機関などと連絡手段を明確にしておくことも有効です。

避難行動要支援者名簿への登録について

災害時に、みずから避難することが困難な高齢者や障害者などの避難行動要支援者は、自治体が管理する「避難行動要支援者名簿」にあらかじめ登録しておくことが大切です。

この名簿に登録することで、災害発生時に地域の民生委員や児童委員、関係機関と連携しながら安否確認や避難支援を受けやすくなります。特に、一人暮らしや高齢者のみの世帯、日常的に介助が必要な方は、名簿への登録が安全な避難につながります。

登録を希望する場合は、住んでいる自治体の窓口に申請します。なお、申請者には条件が設けられているため、くわしくは自治体のホームページをチェックしてみてください。

高齢者の避難に向けて備えておくもの

高齢者の避難に向けて、日頃から準備しておくべきものについて紹介します。

非常用持ち出し袋を用意する

災害時に必要な物は、避難の際にすぐ持ち出す「非常用持ち出し品」と、自宅などでの被災生活に備える「備蓄品」に分けて準備しておくことが基本です。

避難時には持ち運べる量に限りがあるため、必要最低限のものを厳選し、リュックやショルダーバッグなど、両手が使える形でまとめておくことがポイントです。中身は定期的に見直し、季節や体調の変化に合わせて調整しましょう。

いつもの薬とお薬手帳を忘れずに準備する

高齢者になると持病を抱えている方も多く、体調も崩しやすいため常備薬が欠かせません。

特に高血圧や心臓病、糖尿病など慢性的な疾患がある場合、服薬しないことで命にかかわることもあるため注意が必要です。

お薬手帳には服薬履歴が記録されており、避難先での診察や薬の再処方に役立ちます。そのため、避難時には服用中の薬と一緒に、お薬手帳も持ち出せるよう準備しておきましょう。

普段から家族も薬の内容を把握し、かかりつけ医と相談しながら備えておくと安心です。

おむつや尿取りパッドを用意する

高齢者の排泄ケア用品は、災害時に非常に役立つアイテムです。

特に、断水によりトイレが使えなくなる場合に備えて、おむつや尿取りパッドを多めに用意しておきましょう。吸収力の高いパッドは、簡易トイレの中に敷いて使えるため、衛生的な処理がしやすくなります。

普段はおむつや尿取りパッドを使用していない方でも、非常時を想定してある程度備えておくと安心です。

高齢者向けの食事(お粥・とろみ剤・レトルト食品)を備える

高齢者の避難は、食事面の備えも重要なポイントです。嚥下機能が低下している高齢者は、誤嚥や窒息のリスクを避けるために、お粥ややわらかい介護食、レトルトのとろみ付き食品などを準備しておきましょう。

災害時は普段通りの食事が難しくなるため、食べやすさや保存性を考慮した食品を確保しておくことが大切です。慣れた味のものがあれば、心理的な安心にもつながります。

高齢者の避難で注意すべきポイント

高齢者の避難において特に注意すべきポイントをいくつか紹介します。もしもの時に備えて、事前に本人と家族間で共有しておきましょう。

自宅避難が可能な場合は無理に避難しない

災害時には、自治体から避難に関する情報が発信されます。テレビやラジオ、インターネット、緊急速報メール、防災無線、広報車など、地域によって伝達手段はさまざまです。

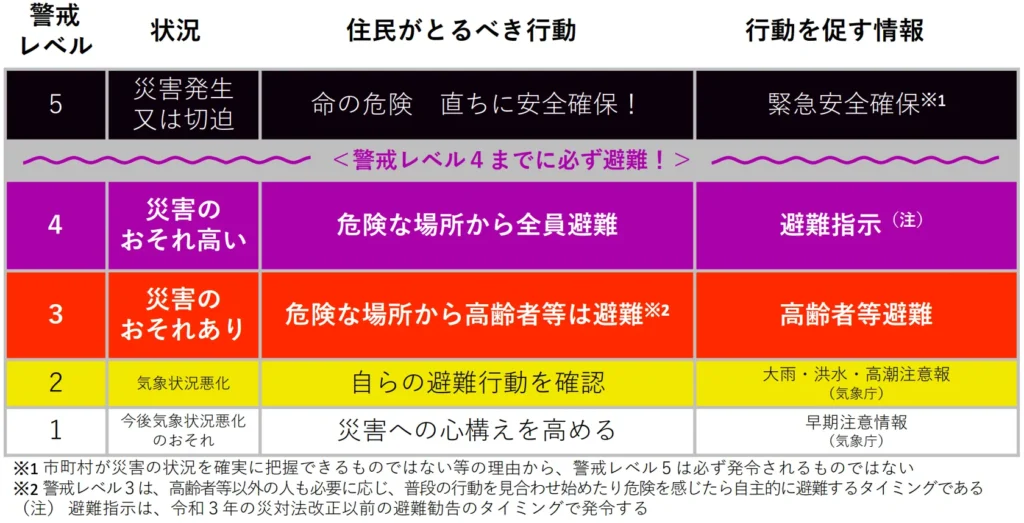

避難情報は、5段階の「警戒レベル」で示されます。高齢者や障害のある方は、避難に時間がかかることを考慮し、警戒レベル3「高齢者等避難」が出された時点で、安全な場所への避難を始めましょう。

ただし、すでに安全な場所に住んでいる場合や、移動することでかえって危険であると判断される場合は、無理に外へ避難しないことも大切です。

普段から地域とのつながりを持っておく

一人暮らしや高齢者のみの世帯が増える中で、日常的に地域と関わりを持っておくことは非常に重要です。

災害時には、自力で避難できない状況や、意思の伝達が難しい場面も想定されます。もしものときに備えて、近所の人に日頃から顔を覚えてもらい、避難時にどうしてほしいかをあらかじめ伝えておくと安心です。

また、可能であれば日頃から地域の防災訓練に参加しましょう。災害時の行動を確認できるほか、周囲の人たちとの信頼関係づくりにもつながります。

避難後は心と体のケアを入念に

高齢者は、慣れない避難生活によって大きなストレスを感じやすく、心身ともにダメージを受けることがあります。生活環境の変化により、体調不良や精神的な不安定さが起きる可能性もあるため、災害後の避難生活でも注意が必要です。

認知症の方は混乱が強まり、症状が進行してしまうこともあるでしょう。周囲の人は、普段との些細な違いに敏感になり、早めに気づいて適切に対応することが大切です。

避難所では心のケアとあわせて、高齢者の食事や睡眠、排泄など、日常生活に必要な体のケアも心がけましょう。

高齢者が安心して避難できる環境づくりをしよう

災害時、高齢者が安心して避難するためには、日頃からの備えと周囲との連携が欠かせません。非常用持ち出し袋や薬の準備はもちろん、地域とのつながりや、心身への配慮も重要です。

また、自力で避難が困難な高齢者の方などが対象である「避難行動要支援者名簿」への登録も大切です。あらかじめ登録しておくことで、普段家族と別々に暮らしている高齢者の安心材料になります。

もしものときに慌てず行動できるよう、家族や支援者、地域全体で協力しながら、高齢者一人ひとりに合った避難体制を整えておきましょう。